Мій авторский курс виховання молоді високо Морального духу нації на базі теологічного світогляду і моралі, шляхом ПОВЕРНЕННЯ До Морально - етичних ціннот іудейсько-християнського монотеїзму, як це зробив Великий Америуанській народ США , який проголосив в своєму Гімні, і Конституції священну клятву : In God We Trust !

Шукати в цьому блозі

субота, 25 січня 2025 р.

пʼятниця, 24 січня 2025 р.

четвер, 23 січня 2025 р.

середа, 22 січня 2025 р.

вівторок, 21 січня 2025 р.

пʼятниця, 17 січня 2025 р.

четвер, 16 січня 2025 р.

середа, 15 січня 2025 р.

вівторок, 14 січня 2025 р.

неділя, 12 січня 2025 р.

субота, 11 січня 2025 р.

четвер, 9 січня 2025 р.

СИОНИСТСКАЯ АГАДА (Четыре сына Жаботинского - просто и ясно об извечности антисемитизма )

СИОНИСТСКАЯ АГАДА

Михаил Горелик

Один из смысловых центров «Пасхальной агады» – рассказ о четырех сыновьях, в каждом из которых воплощен определенный тип отношения к еврейской традиции.

Из «Пасхальной агады»

Благословен Вездесущий! Благословен Он! Благословен Давший Тору Израилю – народу Своему! Благословен Он!

О четырех сыновьях говорится в Торе: один – умный, один – нечестивец, один – простак и один – не умеющий задать вопрос.

Что говорит умный сын? «Что это за свидетельства, правила и законы, которые заповедовал нам Г-сподь, Б‑г наш?» Так объясни же ему все законы Песаха, вплоть до того, что запрещено есть что-либо после афикомана[1].

Что говорит нечестивец? «Что это за служение у вас?» «У вас», а не у него, тем что [он сам] исключил себя из общины, покусился на основы веры. Так притупи же ему зубы и скажи: «Ради этого сделал мне Г-сподь при выходе моем из Египта», моем, а не его. Если бы он был там, он не был бы освобожден.

Что говорит простак? «Что это?» Скажи же ему: «Сильной рукой вывел нас Г-сподь из Египта, из дома рабства».

А к не умеющему спрашивать ты обратись сам, как сказано: «И расскажи сыну своему в тот день: “Ради этого сделал мне Г-сподь при выходе моем из Египта”».

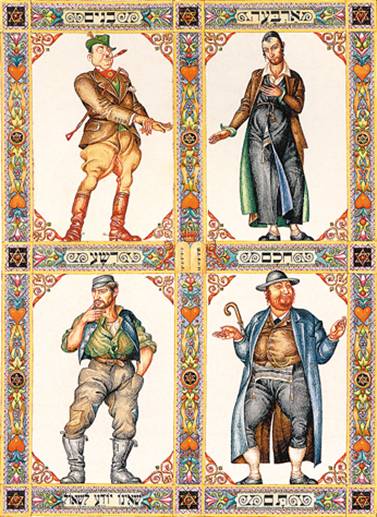

Артур Шик. Иллюстрация к «Пасхальной агаде».

1934 год. «Не умеющий задать вопрос» прямо как

у Жаботинского – остальные совершенно не похожи

Четверо

Благодаря «Пасхальной агаде» четыре сына присутствуют на каждом седере, за каждым пасхальным столом. Существует масса попыток с разных точек зрения осмыслить, прокомментировать и пересказать эту историю. В их числе фельетон Владимира Жаботинского (1880, Одесса – 1940, Нью-Йорк) «Четыре сына», впервые опубликованный в газете «Одесские новости» 17 апреля 1911 года. В фельетоне, приуроченном к Песаху, разыгрывается комедия дель арте с теми же, что и в «Пасхальной агаде», масками.

«Четыре сына» – одна из самых известных и многократно переиздававшихся публицистических работ Жаботинского. За пасхальным столом сидят описанные в «Пасхальной агаде» отец и сыновья и говорят, как и положено в Песах, об Исходе. Сказано в том же тексте: кто больше и лучше расскажет об Исходе, тот и молодец. Жаботинский рассказал больше и лучше.

Умный мальчик пытливо морщит выпуклый лоб, всматривается большими глазами и хочет понять, почему его предков сначала любили в Египте, приняли с раскрытыми объятьями, а потом начали притеснять и мучить: и так странно – притеснять притесняли, мучить мучили, мальчиков в воду бросали, а выпустить ни за что не хотели. – Как это понять, папа? – спрашивает умный[2].

Умный сын спрашивает – папа Жаботинский пространно на его вопрос отвечает: излагает свою концепцию еврейской истории. Описанная в Торе ситуация евреев в Египте – классическая модель того, что происходит с евреями во всех странах, куда бы ни забрасывала их судьба на протяжении всей истории. Проанализировав эту модель, понимаешь не только прошлое, но и будущее. Жаботинский предлагает умному мальчику, а в его лице всем читателям универсальный историософский ключ, открывающий все двери еврейской истории.

Почему евреи были столь охотно приняты в Египте? Потому что скотоводы, а скотоводство (дает справку Тора) – мерзость в глазах египтян. Хорошо тому живется, кто с молочницей живет. Молочко любят – пасти, кормить и доить почитают мерзостью. А может, просто не умеют и прикрывают неумение презрением. И так повторяется всегда и везде – только мерзостью оказывается не скотоводство, а скажем, финансы и торговля: в глазах средневековой Европы, и не только средневековой, такая же мерзость. Есть пустующая социальная ниша, на нее никто из аборигенов не претендует – являются евреи и заполняют ее: они востребованы и желанны. Добро пожаловать! Всё, как в библейском Египте.

Что происходит далее? Некоторые полагают, что национальный менталитет – нечто навсегда заданное, неизменное, каменное, но это не так: очень медленно, от поколения к поколению он понемногу меняется. Вчера была мерзость, а сегодня уже, глядишь, и не мерзость. Да и может ли, положа руку на сердце, быть мерзостью то, что приносит хорошие доходы? И вообще, почему всем этим добром владеют безродные пришельцы? Соответствует ли это нашим национальным интересам? Нет, это не соответствует нашим национальным интересам. Бизнес передаем в руки наших, евреев используем в интересах государства, а новорожденных мальчиков будем топить, а то смотри, как размножились, что за нация такая: куда ни глянь, везде еврей – тьфу на них!

Такой ответ дает папа Жаботинский своему умному сыну. И учит не обольщаться, когда тебя принимают с распростертыми объятьями: рано или поздно все закономерно кончится катастрофой – конфискацией бизнеса и истреблением младенцев. И не только младенцев. Статья, повторюсь, опубликована в 1911 году: видел будущее на десятки лет вперед в деталях.

Второй мальчик – «нахал» – сидит развалясь, заложив ногу на ногу, иронически скалит зубы и спрашивает: – Что это у вас какие-то курьезные обычаи и воспоминания? Пора бы давно забыть старые глупости.

В тексте «Пасхальной агады» этот второй брат зовется «раша» (с ударением на второй слог), что переводят обыкновенно как «злодей», или «нечестивец», или «грешник»; у Жаботинского «нахал» – тоже хорошо.

«Нахал» – образ ассимилятора, идентифицирующего себя не со своим униженным народом, а с «египтянами» – с победителями. «Нахал» выбирает египетские горшки с мясом и египетскую мудрость: все еврейское ему отвратительно. Увещевание нахала Жаботинский почитает бессмысленным: коли тот говорит «у вас» – все пропало, поезд ушел. Притуплять ему зубы, как рекомендует «Пасхальная агада», ни к чему: жизнь сама притупит. Горек жребий лакея: «Много, много раз придется ему молча глотать пинки в ответ на любовные признания и плевки (глотать пинки и плевки – это, пожалуй, перебор. – М. Г.) в ответ на лесть – и смиряться, и стискивать зубы». «Пусть сохранит свои зубы, они ему еще понадобятся и для фальшивых улыбок, и для скрежета бессильной злобы...» – завершает Жаботинский пророчество о судьбе «нахала».

Третий мальчик – простак – прямой, бесхитростный, доверчивый. Таким был Самсон: «любил драться, любил и шутить, и острить, и загадки загадывать, и проказничать, и вкусно поесть, и сладко выпить, а доверчив был до того, что после трех обманов опять заснул на груди у Далилы». Самсон из любимых героев, воспет в романе «Самсон Назорей» (1927).

«– Папа! – спрашивает он (простак. – М. Г.) <…> Когда станет лучше?»

И Жаботинский рассказывает этому потенциальному Самсону о возрождении народа, о возрождении национальной гордости, о великих поэтах, пишущих на иврите, о детях в Палестине, с рождения говорящих на этом прекрасном древнем языке, языке свободных людей, о новой созидательной жизни в Стране Израиля, о смелых людях, не боящихся жгучего солнца и пули бедуина. Простак «возьмет ваши слова полными пригоршнями и бережно сложит их в открытом сердце, и с той минуты одним борцом больше станет в нашем полку».

Теперь не умеющий задать вопрос. «Пасхальная агада», применяясь к интеллектуальному несовершенству четвертого сына, рекомендует отвечать на незаданный вопрос. Жаботинский с этим не согласен.

Ценная вещь – любознательность; но есть иногда высшая мудрость, высшее чутье в том, что человек берет нечто из прошлого как должное и не любопытствует ни о причинах, ни о следствиях. Такую мудрость надо беречь и не спугивать ее лишними словами.

Такою мудростью бывает мудр серый массовый человек. Это – тот невзрачный горемыка, что <…> несет на своем горбу все бремя диаспоры, поставляя из своей среды человеческое мясо и для эмиграции, и для погромов: он агонизирует и не умирает, гибнет и не погибает, и творит исконный обряд, как творили деды, почти машинально, почти равнодушно, с той подсознательной верой, которая, быть может, в глазах Б-жьих прочнее всякого экстаза. Он, этот серый массовый молчальник, «не умеющий спросить», он есть ядро вечного народа и носитель его бессмертия.

Ритуал велит рассказать этому сыну про все то, о чем он не спрашивает. А по-моему, пусть и отец промолчит и молча поцелует в лоб этого сына – самого верного хранителя той святыни, о которой молчат его уста.

Гимн самому обыкновенному, маленькому, «серому», ничем не замечательному, заурядному человеку – такое встретишь в литературе нечасто.

Две агады

Жаботинский не воспроизводит в своем фельетоне помещенный в преамбулу блок благословений. И это умолчание не объясняется только жанровыми отличиями, иной природой текста. Мидраш Жаботинского при мнимой похожести на оригинал кардинально от него отличается: он демонстративно лишен религиозного измерения. Сегодняшнему нерелигиозному читателю эта демонстративность не бросается в глаза, поскольку «Пасхальная агада», если вообще существует в его сознании, то где-то на задворках – в 1911 году это было очевидно не так. Всевышний – главный герой «Пасхальной агады» – у Жаботинского отсутствует; как и Лаплас, Жаботинский в метафизической гипотезе не нуждается, в фельетоне Всевышнему в принципе нет места, все места уже заняты, концепция прекрасно работает и без Него.

Б‑га нет, но если бы Он существовал (допустим), Его глаза видели бы ровно то, что видят глаза Жаботинского, а Жаботинскому машинальное следование обряду милей, чем «экстаз». Казалось бы, если что противопоставлять почти машинальному, почти равнодушному исполнению заповедей, так это осмысленное и неравнодушное их исполнение, уж если что противопоставлять бессознательной вере, так это веру сознательную. При чем тут экстаз? Надо понимать (а как иначе?), что «экстаз» – это горячая, невыхолощенная вера, предполагающая способ решения экзистенциальных и национальных проблем, несовместимый, по мнению Жаботинского, с участием в сионистском проекте: совсем другой интерес.

«Пасхальная агада», в отличие от агады Жаботинского, гимнов не умеющему спросить отнюдь не поет, верой его не умиляется, в высшей мудрости отказывает, гарантом бессмертия еврейского народа определенно не считает. А считает она, и это подчеркивают комментаторы, что состояние человека, не умеющего задать вопрос на седере и тем самым находящегося не в теме, – ненормально и опасно. Опасно потому, что это неумение, а может быть, уже и нежелание (кто разберет?) задавать вопросы – свидетельство отстраненности от духовного мира семьи и, по мнению комментаторов, прямой путь к позиции «нахала» и нечестивца.

Благословение простака в «Агаде»: «Благословен Давший Тору Израилю – народу Своему!» У Жаботинского много чего сказано простаку и о простаке: и о великих еврейских поэтах, и о великом и могучем библейском языке, не чета галутному идишу, и о бедуинской пуле – о Торе и Давшем ее ничего не сказано, потому что отношения к жизни, как понимает ее Жаботинский, это решительно никакого не имеет.

Теперь нечестивец. Несмотря на жесткость, «Пасхальная агада» относится к нему все-таки мягче, чем Жаботинский. Безусловно осуждая его позицию, она не относится к нему как к отрезанному ломтю, он продолжает быть сыном и братом и заслуживает увещевания, хотя и крайне жесткого. Тут надо заметить, что нечестивец «Агады» и «нахал» Жаботинского – совсем не одно и то же лицо.

«Нахал» презирает изживший себя еврейский мир, не хочет иметь с ним ничего общего, идентифицирует себя с большим египетско-русским миром. Обратите внимание, как он ставит вопрос: «Что это у вас какие-то курьезные обычаи и воспоминания?» и «Пора бы давно забыть старые глупости». Позиция нечестивца совершенно иная. Он ставит под сомнения «обычаи», но не историческую память, не воспоминания – о них он ничего не говорит, старыми глупостями их не считает. Его не устраивает алаха («работа») – только алаха. В остальном он часть еврейского мира. И никуда из него выходить не собирается. Он даже готов произнести благословение. И произносит.

Поэтому ему и говорится: будешь и дальше себя так вести, вылетишь во тьму внешнюю – не потому, что мы тебя выкинем (сиди себе, мы тебе и такому рады, хотя зубы все-таки притупим), а потому что логика жизни такова, потому что единственная гарантия пребывания в еврейском мире – алаха, выполнение заповедей, данных нам в Торе. Отвергающий алаху рано или поздно, сам или в лице своих потомков, может быть даже через несколько поколений, окажется вне еврейского круга. И воспоминания превратятся в курьез, в «старые глупости». Это непреложно. Этого нельзя избежать. Его этой перспективой хотят предостеречь – чтобы он не стал «нахалом». В «Пасхальной агаде» отец говорит нечестивцу: при таких твоих взглядах Всевышний не вывел бы тебя из Египта. И этот отцовский аргумент релевантен, поскольку выход из Египта для нечестивца продолжает быть ценностью. А для «нахала» – нет: подумаешь, напугал! больно нужно! не вывел бы, и слава Б‑гу! На самом деле – «богу» («богу» идиоматического выражения).

И наконец, умный сын. Славный мальчик, пытливо морща выпуклый лоб и всматриваясь большими глазами, хочет понять, «почему его предков сначала любили в Египте, приняли с раскрытыми объятьями, а потом начали притеснять и мучить»?

Хороший вопрос, да только он ни в одной точке не пересекается с вопросом, заданным умным мальчиком из «Пасхальной агады». Тот ведь что спрашивает? «Что это за свидетельства, правила и законы, которые заповедовал нам Г-сподь, Б-г наш?» Алахический вопрос. Принципиально про другое. Задает вопрос про «работу», над которой иронизирует нечестивец. Но нечестивца она все-таки интересовала – уж по крайней мере как объект иронии. Умный мальчик Жаботинского не стал бы над ней даже иронизировать, потому что этой алахической работы в его мире вообще не существует. Умный, хороший, пригожий, с пытливым лбом и большими глазами мальчик, с точки зрения «Пасхальной агады» и следующих в ее русле комментаторов, зашел по пути нечестия много дальше, чем нечестивец классического текста, который кажется рядом со своим далеким потомком образцом ума, невинности и благочестия.

В сущности, только не умеющий спросить с некоторыми оговорками соответствует в редакции Жаботинского своему древнему прототипу; остальные три сына – разные образы нечестивца, как понимает его «Пасхальная агада». Фельетон Жаботинского следует «Агаде», очень похож на нее и – ничего общего.

Жаботинский с сыном. 1920-е годы.

«Умный мальчик пытливо морщит

выпуклый лоб»

Отстроенный Иерусалим

Для иудаизма Тора – слово Б-жье. Для Жаботинского – наш коллективный, национальный миф.

Тора утверждает избранность еврейского народа. Жаботинский утверждает: никакой избранности, да и какая избранность, если отсутствует субъект избрания; мы такой же народ, как прочие; освоим и завоюем Палестину, построим свою национальную государственность – вообще ничем отличаться не будем.

Тора утверждает, что Страна Израиля дана еврейскому народу как дар, но дар на определенных условиях: при готовности соблюдения заповедей – в противном случае она будет отнята и отдана другому народу. И вернуться в Сион мы сможем, не иначе как вернувшись к заповедям, и тогда Всевышний через Своего святого Мессию выведет нас из нынешнего нашего Египта и приведет в Страну обетованную.

Жаботинский: мы сможем вновь обрести нашу историческую родину при наличии решимости и самоотверженности в рамках большого колониального проекта. Силой не молитв, а оружия. Бар-Кохба, по преданию, говорил о Всевышнем: пусть не помогает – лишь бы не мешал. Но Бар-Кохба хотя бы размышлял о такой возможности.

А заповеди? Вы со своими заповедями прозябаете в изгнании, становитесь жертвами погромов, подставляете левую щеку, когда вас ударили по правой, ведете народ к гибели. А мы без всяких заповедей колонизируем Палестину. Где вы и где мы? Кто вышел из нового Египта и кто остался? Кто не испугался трудов, жгучего солнца и бедуинской пули? И кто после этого подлинный наследник библейского обетования, кому оно сегодня принадлежит?

В моем изложении концепция Жаботинского приобретает открыто полемический характер. На самом деле этого нет. Взяв рассказ «Пасхальной агады» о четырех сыновьях как литературную основу, Жаботинский менее всего размышлял о его содержании и о полемике с ним – он воспользовался известной всем (в 1911 году действительно всем) структурой и масками для изложения своей концепции. Его идеологическими оппонентами были не ортодоксы, а ассимиляторы. Жаботинскому не о чем было полемизировать с еврейскими традиционалистами: бессмысленно и неинтересно. Нечестивцу интересно, поскольку он и в своем отрицании находится в одном с ними мире, Жаботинскому – нет. Его концепция инопланетна иудаизму. Не противоположна, а именно что инопланетна. Разные миры. Ассиметричные отношения: для иудаизма секулярный сионизм был вызовом, лжемессианской ересью; иудаизм для секулярного сионизма вызовом не был – он был историческим пережитком.

Сионизм в лице Жаботинского предъявляет права на еврейское наследие, на его новую интерпретацию, кардинально отличающуюся от старой, ставшей совершенно нерелевантной, изжившей себя, не отвечающей историческому моменту и его задачам. Не то же ли самое сделало в свое время с еврейским духовным наследием христианство?

Плакат 1938 года. Однако изображенный

на нем «простак» определенно

из фельетона Жаботинского

Два мира – ортодоксальный иудаизм и сионизм – оказываются разделены пропастью. Понадобилась диалектика рава Кука[3], чтобы перекинуть через нее мост. Но все-таки мост этот очевидным образом годится только для тех, для кого его диалектика убедительна. О чем свидетельствуют напряжение, взаимное непонимание, открытая и чреватая эксцессами враждебность, существующие сегодня в отношениях между религиозным и светским Израилем.

Кто оказался прав в этом споре? Чью правоту подтвердила история? Вопросы намеренно наивны – история женственна, пластична, податлива: если уговорить, подтвердит что угодно, ярко, убедительно подтвердит. Ты прав! И ты прав! И ты тоже прав! И каждого поцелует.

Для одних историческая правда и победа секулярного сионизма очевидна – для других столь же очевидно его поражение. Для одних ортодоксальный мир с его безумной «работой» кажется безобразным пережитком Средневековья – для других все коренные и кажущиеся неразрешимыми проблемы Израиля связаны с отказом от этой «работы».

Седер завершается словами: «В будущем году в отстроенном Иерусалиме!» Обе стороны согласны в том, что Иерусалим в нынешнем своем состоянии еще не отстроен. Вот только содержание его будущей «отстроенности» они понимают по-разному. И с глобально архитектурной точки зрения, и в важных технических частностях: из каких кирпичей строить, как класть, каким раствором скреплять.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.